清晨,办公室窗外的梧桐叶飘落,如同许多走进我咨询室的女性眼中那份对未来的不确定。手边的咖啡凉了,热气消散的过程,总让我想起她们问询时小心翼翼的呼吸——其中,"明星冻卵和试管婴儿流程一样吗"这个问题,像秋日里反复飘落的叶,带着对未来既期待又忐忑的重量。记得有位深夜来访的客户,妆容精致却难掩疲惫,指着我桌上一个小摆饰(一只象征希望的小鸟)突然红了眼眶:"Lina,那些新闻里的'冻卵自由'听起来真美好,可具体步骤呢?会不会最终...还是要走试管那条更辛苦的路?" 那一刻窗外的风声都轻了,我明白,在这条路上,清晰的认知比模糊的向往更能带来力量。

解局:表面相似,内核迥异的关键几步

表面上,"促排卵"和"取卵"这两个词,是冻卵和试管婴儿流程共同拥有的环节,也常被笼统地混为一谈。业内交流数据显示,近年来寻求冻卵咨询的女性数量显著增加,约40% 的咨询者最初都以为"冻个卵就万事大吉",后续才发现选择路径的分叉有多重要。一位客户曾在签署冻卵协议后无意间感叹:"原来冷冻保存只是按下了暂停键,解冻后要启用这颗'时光胶囊',后面试管婴儿的旅程一步都少不了..." 这提醒我们,关键差异在"冷冻"之后的路:

| 关键步骤 | 卵子冷冻 | 试管婴儿 (IVF) | 核心差异 |

|---|---|---|---|

| 目标 | 保存生育力储备 | 实现妊娠生育 | 根本目的不同 |

| 核心流程环节 | 1. 身体评估与促排卵 2. 卵泡监测 3. 取卵手术 4. 卵子冷冻保存 | 1. 身体评估与促排卵 2. 卵泡监测 3. 取卵手术 4. 卵子与精子结合(受精) 5. 胚胎实验室培养 6. 胚胎移植入子宫 | IVF多了受精、胚胎培养和移植等核心生殖步骤 |

| 受精操作 | 无 (卵子直接冷冻) | 必须 (体外受精或ICSI) | 是否发生受精是关键分水岭 |

| 胚胎形成 | 无 | 必须 (形成早期胚胎) | 有无胚胎形成是技术本质区别 |

| 后续步骤 | 长期保存 (需定期续费) | 移植后黄体支持、等待妊娠确认 | 冻卵是起点保存,IVF是终点实现 |

| 适用主要人群 | 暂无生育计划但希望保存未来生育力的女性 (如疾病、职业发展等) | 存在明确生育障碍/需求、希望立即尝试怀孕的夫妇或个人 | 时机与需求紧迫性差异显著 |

伦理与现实的交缠点: "生育保险单" vs. "即刻行动方案"

从客户视角看,冻卵常被描绘成一张自由的"生育保险单",尤其一些公开报道让"卵巢储备焦虑"弥漫开来。然而,顾问视角必须坦诚相告:选择冻卵,意味着你选择了一条延迟决策的道路,它的终极价值依赖未来某个时间点你启动试管婴儿流程来实现——那时你的年龄、身体状况、胚胎培养成功率,无一不是新的变量。国外权威机构如美国辅助生殖技术协会(SART)的数据相对透明,囊胚形成率、活产率等关键指标可提供更现实的参考。反观国内,政策对未婚女性实施辅助生殖技术(包含以生育为目的使用冻卵)有严格限制,冻卵往往只对已婚且面临医疗指征(如肿瘤治疗)的女性开放。这如同一位客户在了解详情后无奈的自嘲:"原来我辛苦冻上的'希望',想真正使用它时,还得先找政策的'钥匙'。" 政策壁垒是埋在冻卵路径中不可忽视的硬核现实。

Lina的避坑备忘录:穿透信息迷雾

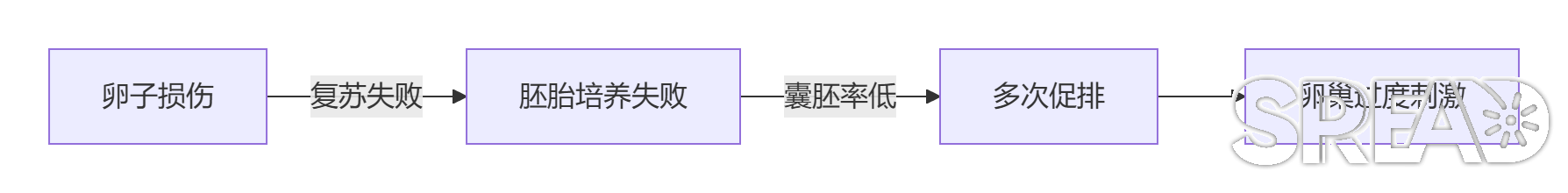

"解冻复苏率"不等于"抱婴率": 实验室告知你的卵子解冻后存活率(例如90%)只是第一关。冻卵是保存原材料,后续需经历受精、胚胎培养、植入、妊娠等一系列环节。综合计算下来,最终每个冷冻卵子带来活产的机会可能显著低于这个数值。业内常引用一个参考:35岁以下女性,可能需要冷冻约15-20枚成熟卵子,才较有把握在未来获得一个活产婴儿。

保存地的"保质期"与政策风险: 选择在哪里冷冻至关重要。国内机构通常有最长保存年限规定(如10年),且政策变数需考虑。赴美操作选择诸如CCRH、HRC等大型合规诊所或部分专业存储机构时,要明确合同条款中的保管责任、续费机制,以及极端情况(如机构倒闭、自然灾害)下的应急预案——我曾遇到客户因疏忽错过机构邮件通知,险因欠费导致卵子被处置,那份后怕难以言喻。

胚胎移植 vs. 冻卵复苏:成功率鸿沟: IVF流程中若获得优质胚胎进行冷冻(胚胎冷冻),其移植成功率通常显著高于单独冷冻卵子后续再复苏、受精形成胚胎的路径。这是由卵子本身结构更脆弱、冷冻损伤风险相对更高决定的。数据比对很直观:一颗优秀的冷冻囊胚移植成功率可高达60%或更高,而单个冷冻卵子复苏后最终形成活产婴儿的几率则低得多。若终极目标是生育,且条件允许,一步到位培养成胚胎冷冻可能是更优策略。

身体预备:从激素到心理的全面评估: 无论是冻卵还是试管,促排卵药物反应、取卵手术耐受性都需专业预判。记住那位取卵后护士递来温热毛巾的细节——身体的细微感受提醒我们,促排方案必须个性化,充分沟通你过往的用药史、疼痛敏感度甚至心理预期,能最大程度减少生理与情绪冲击。一次糟糕的体验可能动摇整个计划的信心。

冻卵启用IVF全流程详解

1. 技术路径:比常规IVF更复杂

| 阶段 | 冻卵启用IVF | 常规IVF |

|---|---|---|

| 前期准备 | 卵子解冻(复苏率70%-90%) | 促排卵取卵 |

| 受精操作 | ICSI(单精子注射,强制受精) | 常规IVF或ICSI |

| 胚胎培养 | 囊胚形成率降低15%-20% | 正常囊胚率(45%-65%) |

| 移植条件 | 需积累≥3枚囊胚才建议移植 | 获胚即可移植 |

2. 成功率衰减模型

35岁冻卵 → 40岁启用: 卵子复苏率85% → 受精率53% → 优质胚胎率40% → 活产率≈12% (相同年龄新鲜卵子活产率≈30%)

决策工具箱:什么情况优选冻卵?

1. 冻卵更优场景

年龄<35岁且卵巢储备良好(AMH≥2.0):冻卵质量接近新鲜卵子;

2年内无生育计划:如攻读学位、职业晋升关键期;

可承担跨境医疗:赴美冻卵预算需≥$15,000(含药费、存储费)。

2. 应直接选择IVF的场景

年龄≥38岁:冻卵后活产率断崖下跌(40岁冻卵活产率<20%);

明确生育障碍:如输卵管堵塞、严重少精症;

已婚且政策允许:国内可直接冷冻胚胎(费用更低、成功率更高)。

你或许还想了解...

冻卵保存后,走试管婴儿流程还复杂吗? 核心依然需要完成IVF全流程:卵子解冻复苏、精子准备(配偶或供精)、体外受精(IVF/ICSI)、胚胎培养(通常3-5天形成囊胚)、胚胎移植、黄体支持及妊娠确认。冻卵只是省去了最初的促排取卵步骤(前提是冻卵数量质量足够),后续生殖步骤一个不少。

未婚女性能否在国内正规机构仅出于"延后生育"目的冷冻卵子? 目前国内政策对此严格限制。除罹患重大疾病(如癌症需放化疗前)等医疗指征的已婚女性外,健康未婚女性无法在国内合法开展以延迟生育为目的的冻卵。这是许多寻求"生育力保存"的女性需直面的首要政策门槛。

五、风险预警:冻卵不是“后悔药”

1. 技术风险链

数据佐证:冻卵复苏后受精率(53.56%)显著低于新鲜卵子(约65%);

身体代价:多次取卵增加OHSS风险(发生率达3%-8%)。

2. 心理落差管理

宣传误区:明星案例常强调“冻卵自由”,却隐藏后续IVF必经之路;

现实校准:告知客户“冻卵≈保存机会,而非结果”,避免盲目期待。

给在时光门前徘徊的你

“那些液氮罐里沉睡的卵子,不是生育的终点,而是写给未来的信——

唯有当科技、政策与勇气同时拆封,才能读出新生命的落款。”

若您需《中美冻卵政策对比手册》或《冻卵启用IVF预案清单》,可私信回复“时光之钥”。十年辅助生殖顾问生涯,我始终相信:清醒的规划,比浪漫的憧憬更接近生命之光。